Я хочу рассказать о самом замечательном, загадочном и любимом мной Доме. О Доме моего детства – доме, где я родился и вырос, где родились и умерли мой брат и отец, где жили и умерли моя мать, мои дед и прадед.

Это один из самых красивых и необычных домов на улице Рубинштейна. Дом № 23.

Я хочу рассказать все, что я знаю и помню об этом Доме, что рассказывал мне о нем отец, о его истории и о судьбах некоторых его жильцов.

Немного истории

Дом 23 по улице Троицкой (ныне Рубинштейна) был построен архитектором Александром Александровичем Барышниковым (1877–1924). Известно, что построен он за два года, в 1911–1912 годах, как доходный дом Купеческого общества. В царские времена Барышников был гласным Городской думы и членом Государственной думы.

С приходом к власти Временного правительства он стал комиссаром почт и телеграфов.

Считается, что в Петербурге начало строительству таких зданий с курдонерой положил выдающийся зодчий второй половины 19-го – начала 20 века Л.Н. Бенуа. Широко известен построенный им в 1897 – 1899 годах дом 27/29 на Моховой.

Однако подобное архитектурное решение большого, открытого в сторону улицы двора Барышников мог позаимствовать и у известного архитектора П.Ю. Сюзора. Сюзор тоже был одним из первых архитекторов, кто связал внутридворовое пространство дома с улицей. Тем самым он устранил одно из самых больших противоречий питерских домов – богатое убранство фасадов и убогость внутренних дворов. Благодаря такому приему повышалась доходность домов, так как большая часть квартир стала выходить окнами на улицу. Одни из самых известных домов, построенных Сюзором, – это дома по Кирочной, 32 – 34 (1898 – 1900 гг. постройки), и Пестеля, 13/15 (1899 – 1900 гг. постройки).

Беседку с часами на коньке крыши нашего дома Барышников явно подглядел в Париже, где они встречаются повсеместно.

Хотя дом имеет только шесть этажей, он возвышается над всеми соседними, поскольку высота потолков каждого этажа 3,4 метра.

Остановившись у Дома, вы могли видеть ажурную чугунную решетку с фонарями на въезде во двор, огромные вазы, стоящие в ряд по краю его крыши, лики гречанок на стенах, вкупе с перспективой двора с уходящими в глубину рядами эркеров и массивными, зловеще нависающими балконами. И все это неожиданно упиралось в светлую, солнечную стену с тонким кружевом балконных решеток, воздушной, устремленной в небо башенкой-беседкой со шпилем. Дом чем-то отдаленно напоминал то ли средневековый замок, то ли итальянский дворик. Во всяком случае, дом создавал неоднозначные впечатления и никого не оставлял равнодушным. Когда была цела башенка-беседка и над домом неслись низкие облака, он напоминал огромную, летящую птицу с крыльями-стенами, разрезающую своим носом-шпилем небо.

Н. В. Васильев, А. И. Дмитриев.

Проект жилого комплекса Петербургской купеческой управы.

1910 г. Перспектива.

Дом в плане построен в виде огромной буквы «П», имеющей с внешней стороны, там, куда выходят черные лестницы, девять пристроек-выступов. Большой, просторный, вытянутый двор упирается в стену, высокий конек которой украшали башенка-беседка и часы. Под куполом беседки висел колокол, к языку которого от механизма часов через пол беседки тянулся трос. Часы отбивали каждую четверть часа. Они были механическими, и каждые два дня их нужно было заводить, поднимая на цепях тяжелые гири. В войну в часы попал снаряд, и они были разрушены. Начавшийся пожар, к счастью, удалось потушить. В 50-х годах часы восстановили, и они снова стали отмерять неспешное время двора. Мы все быстро привыкли к зычному и глубокому бою часов, который стал просто частью нашей жизни и не мешал нам даже ночью. К сожалению, то, что не смогла сделать война, удалось сотворить каким-то малолетним подонкам. Они проникли в чердачное помещение и развели костер. Приехавшие пожарники при тушении пожара просто скинули вниз и башенку-беседку, и ее основание – шестигранный сруб. Чугунный колокол был расколот.

Заехав тогда к родителям и увидев все это, я чуть не разрыдался от досады. Родители тоже были очень расстроены. Это произошло в году 1982-м.

Видимо, изначально стены двора украшали фонари наподобие фонарей соседнего, Толстовского дома, но, к сожалению, от них осталось только несколько кованых кронштейнов.

Часы во дворе жилого дома на улице Рубинштейна

из книги Б. Г. Радченко "Часы Ленинграда"

Лениздат, 1975

Вот что писал в своих воспоминаниях мой отец Андрей Васильевич Ротгольц о дворе 20 – 30-х годов:

«Посредине двора было два цветника – клумбы (летом), туда нельзя было заходить, даже если туда во время наших игр попадал мяч. Ворота были деревянные высокие; когда они на ночь запирались, улицы не было видно. Позже со стороны Троицкой была сделана будка и две калитки – по углам дома. Помню, когда мне было 3 – 4 года, и я гулял с мамой во дворе, – вдруг распахнулись ворота, и во двор ворвалась ломовая лошадь с телегой, с которой с грохотом падали ящики и мебель. Лошадь неслась прямо на нас. Живший в третьей парадной на первом этаже мужчина (его звали Николай, после гражданской войны у него не было одного глаза) подбежал к ней и повис – схватил ее за уздечку и остановил».

Чугунная ограда и чугунные ворота, видимо, были достроены уже в 40-е годы. Изумительные кружевные чугунные ворота с открывающейся калиткой-дверцей были не только на центральных входных воротах, но и на воротах, которые вели в боковые, черные дворы. В 50-е годы входные ворота сняли, видимо потому, что они были очень тяжелыми и их клинило. Боковые чугунные ворота еще долго стояли под арками. Они глубоко вросли в асфальт и были покрыты толстым растрескавшимся слоем черной краски и пыли. Но они доставляли всей дворовой ребятне много радости. Мы с друзьями обожали лазать по этим огромным, изогнутым сверху в виде арки воротам, особенно потому, что за них очень легко было цепляться. В 60-е годы их демонтировали и сдали на металлолом. Двор сразу стал как-то менее уютным.

Какое-то время на центральном и боковых проходах были установлены сварные ворота, но они явно не украшали двор. Тумбы центральных ворот за мою бытность дважды сбивали машинами. Первый раз в 70-м году уронили левую тубу, ее восстановили, а второй раз в 82-м снесли правую тумбу.

До 1947 года вся Троицкая улица и дворы были замощены булыжником. К 1948 году всю улицу закатали асфальтом прямо поверх булыжника. Мы же видели булыжник, только когда отлетали куски асфальта или рыли очередную траншею при замене труб.

В 50-м году (в год, когда родился мой старший брат Женя) на двух газонах в конце двора посадили деревья – маленькие тополя. Газоны были обнесены вначале невысоким забором, а через несколько лет уже полутораметровыми заборами из штакетника. Всего посаженных тополей было шестнадцать на двух газонах. Сейчас их осталось два.

Семья Ротгольц в доме, 23.

История нашей семьи в этом доме восходит к 1916 году, когда мой дед Василий Давыдович Ротгольц стал снимать в нем квартиру. Дед был родом из Севастополя. Мать его, Феодосия Спиридоновна Бальзам, была очень образованной женщиной, учительницей. По национальности она была гречанкой, дочкой капитана второго ранга Спиридона Дмитриевича Бальзама (1816 – 1867), участника обороны Севастополя в войне 1854 года. Сам Спиридон Дмитриевич Бальзам был из семьи адмирала российского флота, грека Дмитрия Георгиевича Бальзама (1777 – 1831). Дмитрий Георгиевич служил капитаном судна в эскадре адмирала Ф.Ф.Ушакова во время Греческой кампании (1798 – 1802). Отец моего деда, Давыд Михайлович Ротгольц (1838 – 1882), был православным евреем, врачом по образованию. Пять последних лет жизни перед своей ранней смертью он был мэром Севастополя – городским главой.

В 1920 году мой дед Василий Давыдович Ротгольц (1882 – 1942) женился на Александре Георгиевне Дурнякиной (1894 – 1942), моей бабушке.

Отец моей бабушки, Георгий Иванович Дурнякин (1868 – 1924), был из семьи купцов-промышленников, гласным Городской думы, а бабушка, Александра Павловна Лихачева (мама бабушки) (1865 – 1934), происходила из богатой купеческой семьи, имевшей в Петербурге несколько собственных домов. Наиболее известные из них – доходный дом на Невском проспект, 66, напротив Аничкова дворца и здание гостиницы «Октябрьская».

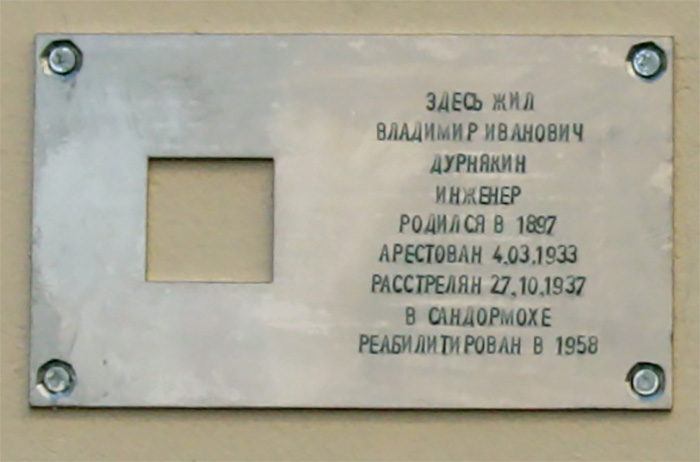

После того как фамильный дом Дурнякиных на Пантелеймоновской, 3, (ныне Пестеля, 3) был отобран властью, семья переселилась на Троицкую (Рубинштейна), 23. Сюда в 1924 году (в кв. 44) переселились Дурнякин Георгий Иванович с супругой Александрой Павловной и их сыном Анатолием Георгиевичем, Дурнякин Иван Яковлевич (племянник Георгия Ивановича) со своим сыном Владимиром Ивановичем Дурнякиным (мой двоюродный дядя) в кв. 65.

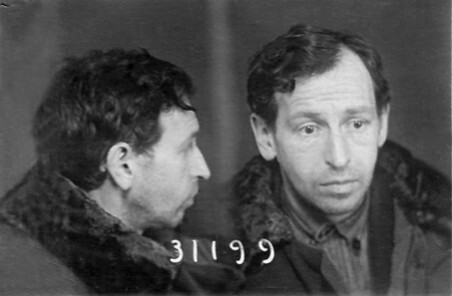

Владимир Иванович Дурнякин

Место рождения: г. Ленинград

Пол: мужчина

Национальность: русский

Социальное происхождение: из семьи купца 2-й гильдии

Профессия / место работы: главный механик Ниточного комбината им. Кирова в 1931-1933 гг. , перед арестом механик фабрики им. Халтурина;

Место проживания: г. Ленинград (Троицкая ул. , д. 23, кв. 65.)

Партийность: беспартийный

Арестован: 4 марта 1933 г.

Приговорен: Коллегией ОГПУ 28 мая 1933 г., обв.: по ст. 58-7-10-11 УК РСФСР.

Приговор: к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ.

Отбывал наказание в Соловках, работал зав. электростанцией, водворялся на 6 месяцев в штрафизолятор.

Приговорен: Особой тройкой УНКВД ЛО 9 октября 1937 г.

Приговор: ВМН (расстрел)

Дата расстрела: 27 октября 1937 г.

Место смерти: Карелия, ст.Медвежья Гора (урочище Сандармох)

Место захоронения: Мемориальное кладбище «Сандормох»

В 1921 году на Троицкой, 23, в семье инженера Василия Давыдовича Ротгольца родился мой отец, Андрей Васильевич Ротгольц (1921 – 2004). Роды происходили прямо в квартире, в большой комнате, поскольку шла гражданская война, и родильных домов не было.

Василий Давыдович Ротгольц окончил в 1911 году Ленинградский институт гражданских инженеров. Работал главным инженером городской комиссии по сооружению канализации Ленинграда, затем начальником Управления канализации Ленинградского Губ-комхоза. При его непосредственном участии и под его руководством был выполнен проект реконструкции системы канализации Ленинграда и связанные с этим изыскательские работы. С 1920 года он преподавал в Институте гражданских инженеров (ныне ЛИСИ). С 1929 года был назначен проректором по учебной части, затем профессором, заведующим кафедрой канализации и водоснабжения. Им было написано много книг и учебников по проектированию и расчету систем канализации и водоснабжения.

Ротгольц Александра Георгиевна,

Ротгольц Андрей Васильевич

Из воспоминаний А.В. Ротгольца

Моя мама никогда не работала, но хорошо знала французский и немецкий языки и была хорошо начитанна. Она целиком посвятила себя моему воспитанию, за что я ей бесконечно благодарен. (Знание языков спасло отцу жизнь в войну и определило в конечном итоге его профессию на всю жизнь – Л.Р.) Тогда у нас была еще «неделенная» квартира из пяти комнат: из кухни (нынешней) – она была тогда чуланом – шла дверь в большую кухню, а «темная комната» была тогда комнатой для прислуги. Коридор (чулан около ванны) продолжался и вел в остальные три комнаты. Одна из них была папиным кабинетом, а в двух других было очень мало мебели: помню большое зеркало, венские стулья с изогнутыми спинками, а также изъеденную молью медвежью шкуру. В 1928 году всех стали «уплотнять» – квартиры разделили и превратили в коммунальные. У нас осталось две комнаты + чулан + кухня. В остальные три комнаты въехали две женщины – Мария Васильевна и ее тетка Александра Андреевна Константинова с племянником Митей (Митя – дед Димы Толмачева – приятель моего сына Лени – мир тесен...). Все же у нас осталась довольно просторная (по тем временам) отдельная (тогда это было редкостью) квартира, с окнами во двор.

Некогда комфортабельные квартиры доходного дома при вселении туда все новых и новых семей стали превращаться в жуткие общаги-коммуналки. Даже после «уплотнения» дедушкина двухкомнатная квартира, видимо, не давала кому-то в ЖАКТе спать спокойно.

Вот какое письмо моего деда Василия Давыдовича Ротгольца

я нашел в семейном архиве.

Прокурору Смольнинского района

Профессора В.Д. Ротгольца,

проживающего по ул. Рубинштейна,

д. 23, кв. 73. Тел. 128-67

Заявление

В квартирах дома происходит изъятие кладовых:

При этом изъятии ссылаются на распоряжение Райжилбюро Смольнинского района от 16/I 32 № 148 следующего содержания:

Правлению Жакта по ул. Рубинштейна, д. 23, Райжилбюро Смольнинского района предлагает все имеющиеся кладовые взять на учет и заселить нуждающихся прикрепленными, о последующем срочно сообщить.

Подпись Ответственный Секретарь Райжилбюро

Я проживаю со своей семьей в означенном доме в отдельной многокомнатной квартире, состоящей из 2-х комнат (других жильцов нет). В означенной квартире имеется темная кладовая – ниша из коридора, не имеющая дневного света, отопления и доступа воздуха, кроме как из коридора. В означенной темной кладовой мною устроены полки и на них размещена библиотека, необходимая для издаваемого мною в Гостехиздат курса, избранного студентам в институтах, что является первейшей задачей поставленной Профессорско-преподавательскому персоналу для возможности образования кадров.

Лишение меня библиотеки лишило бы меня возможности выполнять означенные работы в срок и продолжать планомерно мои ответственные занятия.

Вселение же в означенную темную кладовую без воздуха (не говоря о свете) – есть вселение в мои комнаты. Положение до крайности обостряется тем, что означенное изъятие кладовых осуществляется без суда и в кладовую направляют лицо, которому она предоставлена. Мотивировка изъятию без суда приводится та, что в кладовых никто не живет, а, следовательно, нет истца.

Решение вопроса могло бы заключаться в том, что означенная кладовая остается в моем распоряжении, в ее настоящем виде и делается платною площадью (около 8 кв. м.).

Это было бы вполне законно, так как площадь двух моих комнат составляет 65,7 кв. м. и живет в них 4 человека: я, жена, сын старше 10 лет и домработница 18 лет, причем я имею дополнительную площадь 18 кв. м. и, если я и жена занимаем одну комнату, то приходящаяся на нас площадь составила бы 9х2+19 (доп. площадь) = 36 кв.м., а недостаток площади 36-33,2=2,8 кв.м. пришел бы на другую комнату (32,5 кв.м.), где был бы сын, т.е. в ней было бы занято 2,8+9=11,8 кв.м., а остальное составляло бы внутрикомнатный излишек; домработница же, как не могущая быть в одной комнате с сыном старше 10 лет была бы в означенной темной кладовой.

Учитывая общую ситуацию в Жакте (со… Членом Правления), постоянные приходы в квартиры, то с целью выяснить задолженность по квартплате, то, сколько ребенку лет и сделаны ли ему прививки, то просто неизвестного человека, желающего осмотреть квартиру, то женщины, желающей осмотреть кладовую (за месяц до получения упомянутого отношения Райжилбюро) и заявившей, что все равно кладовую от меня отберут, приходится идти на крайнее решение, плохо разрешающее вопрос о библиотеке, но возвращающее покой и состояние, необходимое для научной работы, а именно: вселить самому в означенную кладовую в порядке самоуплотнения, предоставленном Научным работником, соседку из квартиры № 73А (гражданку Сандлер) и повернуть кладовую к кухне квартиры № 73А, куда она до раздела квартиры входила в виде алькова, что дает кладовой воздух, тепло от большой кухни (20,3 кв. м.) и свет через окно кухни, т.е. несоизмеримо улучшает ее положение с точки зрения использования, как жилой площади.

Эту переделку, состоящую в том, что надо заделать небольшой проем в квартире № 73 (мою) и открыть в кухню квартиры № 73А, о чем граждане Сандлер, живущие в квартире № 73А очень просят, так как проживают вчетвером в одной комнате, Я сделаю за свой счет, перенеся библиотечные полки в коридор на закрытый проем и другие стены.

Сообщая о вышеизложенном и учитывая, что важнее всего с точки зрения интересов дела, которое я обязан выполнять, возвращение покоя и возможность работать, Я, как Член Секции Научных работников, прошу Вас разъяснить:

1)Что помещение не может быть изъято без судебного постановления.

2)Что в случае признания помещения (кладовой в ее настоящем виде) пригодным для жилья – право занятия его (в занимаемой мною квартире) принадлежит, прежде всего, мне, как Члену Секции Научных работников, и что мне, на том же основании, принадлежит право вселить в него по своему выбору лицо, не зарегистрированное в Райжилбюро, и, что в частности я имею право в порядке самоуплотнения вселить в означенную кладовую гражданку Сандлер из квартиры № 73А, закрыв проем в мою квартиру (73) и открыв проем в кухню квартиры № 73А, т.е. туда, где граждане Сандлер, повернув, таким образом, кладовую в ее первоначальное положение, бывшее до раздела квартиры.

2 Марта 1932 г. Профессор В. Ротгольц

По-моему, профессор Преображенский отдыхает!

Из воспоминаний Андрея Васильевича Ротгольца

Из самых ранних событий детства (по рассказу родителей). Мне 2 – 3 года, я стою в середине комнаты, и мама застегивает на мне пальто на прогулку, а я рвусь к окну, но в это время обрушивается почти весь потолок – у окна и в конце комнаты у двери, а мы остаемся целыми. Потом было вынесено 40 (!) ведер штукатурки.

Наш дом и двор содержались в то время в идеальном порядке: был управдом (В.С. Падкин), несколько дворников (старший дворник – дядя Коля – он жил в парадном напротив нас, еще Павел, Петр, они жили в квартире Кривских (кв. 96), тетя Даша, тетя Паша и несколько более молодых). Был в доме водопроводчик – Кривский (он жил в парадной №3) с многочисленной семьей и родственниками, которые жили в разных парадных. Два его сына (Михаил и Александр – они были на 5 – 6 лет старше меня) часто приходили к нам, когда я был еще маленьким (я сам плохо помню), так как у меня было много привлекательных игрушек: лошадка-качалка (ее звали «Серна»), лодка-качалка, сторожевая будка и т.д. Оба они впоследствии также стали водопроводчиками. Михаил погиб в 30-е годы (сгорел в трубах), а Андрей после войны еще жил в нашем доме. Андрюшка Кривских, приятель моего сына Лени, был уже четвертым поколением этой семьи.

Помню, как с братьями Кривскими и мамой мы гуляли в саду, который находился около нынешнего Холодильного института, нашли мертвого воробья и потеряли там мамину теннисную (еще дореволюционную) ракетку. В здании Холодильного института тогда находился техникум (или средняя школа).

Родители любили птиц, особенно канареек. Одно время у нас было около 40 канареек – они выводились у нас и довольно быстро размножались. Вся столовая (окно) была заставлена клетками, одна клетка была большой – на 20 – 25 птиц, а остальные на две птицы. Канарейки начинали летом петь в 5 – 6 часов утра (пели только самцы) так, что наши гости удивлялись, как мы могли это выносить, а мы так привыкли, что уже не слышали их пения. Вскоре, однако, их стало нечем кормить, т.к. они питались исключительно определенными семечками. Впрочем, пара канареек жила у нас довольно долго (~ до 1933г.).

Мои родители (оба) были людьми религиозными, крещеными, впрочем, и я. С детства я был приучен молиться (вечером перед сном), что и проделывал до десяти лет. В церковь меня водили очень редко, иногда для причастия. Перед Рождеством мы обычно шли покупать елку – они продавались около Кузнечного рынка. Вся улица Большая Московская была завалена елками любой величины.

Игры

Детские воспоминания подводят меня к окну, из которого как на ладони виден наш двор: там два брата Новиковы – Кука и Лялька (Леонид) (им лет по 9 – 10) – катаются на роллере (он тогда назывался «каталкой») – предмете зависти всего двора. А раз ночью (в 20-е годы) зимойна дворе я увидел много факелов.Позже я узнал, что хоронили (почему-то ночью?) отца моего дворового товарища «Иськи» – Игоря Терехова. Он был порядочный хулиган и один раз сильно побил меня, хотя среди своих сверстников я был не самым слабым… Возвращаясь к своему детству. Так как наши окна выходили прямо на двор, меня довольно рано стали выпускать гулять одного – меня хорошо было видно из окна.

На дворе (белом и черном) повсюду лежали поленницы дров – ведь до войны топили дровами. Каждая квартира хранила свои дрова в подвалах, которые находились по обеим сторонам двора. В подвалах были обустроены отдельные клетки, разделенные на две линии, между которыми вел сквозной коридор. Кроме того, под центральной частью дома (там, где расположена нынешняя котельная) находилась прачечная, и можно было, перейдя под арками с задней части дома, выйти на другую сторону, т.е. обогнуть дом с обеих сторон. Это обстоятельство в положительном смысле способствовало нашим играм. Самыми любимыми играми были: лапта (с середины двора и до ворот), «казаки-разбойники» (их разновидность – «смывачки») (в мое время – «пятнашки». – Л.Р.) – когда один водит, а все разбегаются и прячутся, а он ловит и «пятнает» кого-нибудь, причем остальные не знают, кто в этот момент «водит», а тот в свою очередь «пятнает» следующего и т.д.

Играли также в «котел» (квадрат), перышки (пристенок), причем в эту игру со мной никто не хотел играть, т.к. у меня были большие ладони и длинные пальцы. Играли в штандр (тише едешь – дальше будешь); в «попа – загонягу» (разновидность городков), но самое интересное было путешествовать по подвалам, зажигая спички (электрических фонариков ни у кого не было). В 1927 – 1928 годах посадили садик позади дома, разделив его на 2 части – один для гуляния и «собачий садик» для выгула собак, где находились (у стены) два длинных дровяных сарая. Мы прыгали с крыши одного сарая на крышу другого, отстоящих друг от друга метра на три, причем в одном случае это было опасно, т.к. приходилось прыгать снизу вверх.

Оба садика выходили на Щербаковский переулок, заселенный в основном татарами, которые торговали кониной. Так, на углу Троицкой (с 1929 года она называется улица Рубинштейна в связи со 100-летием со дня рождения композитора) с Щербаковским переулком (он носит это название с 1828 года) висела большая вывеска – лошадь. Особенно много татар-детей жило в домах №7 и №8 по Щербаковскому переулку, и мы постоянно с ними воевали и всегда успешно, т.к. нас было больше. Другое дело обстояло с нашей «войной» с ребятами из дома 15/17 (дом купца Толстого) – ведь этот дом в 5 раз больше нашего (там тогда было около 900 номеров квартир, а в нашем не более 100 – до деления квартир на коммуналки).

Школьный класс Андрея Ротгольца

(в верхнем ряду - седьмой слева)

Ребята нашего двора (1920 – 1940 гг.)

Вообще ребята нашего двора делились на несколько возрастных групп – отсюда и разные интересы. Когда я еще был школьником, то у нас была старшая группа (лет 14–15) ребят: братья Новиковы, Вова Жидейкин («Шина» – из второй парадной – это прозвище он получил потому, что его отец во время НЭПа имел магазин или мастерскую по производству шин); Аркадий Райкин; немец Курт Кобер; братья Алексей и Михаил Кривские; Сергей Денисов.

В среднюю по возрасту группу входили: мой двоюродный брат Гай, Мишель из парадной №6; Леонид Гакнер (по прозвищу «Утя»), Андрей Лесгафт (из нашей парадной, кв.79 – внук знаменитого физиолога П. Лесгафта).

В младшую (до 1930 г.) группу ребят входили: Я, Гриня Падкин (убит), Вова Матвеев (убит), Гарик Кокан, Жорж Зельцер (из нашей парадной – умер в 1950 г.), Коля Орещенков (убит), Сева Рождественский (ныне профессор Кораблестроительного института), Вовка Самойлов (умер в 1989 г.), Яков Смородинский (умер в 1989 г.), Додик Амусин (из нашей парадной), Дима Пассек (убит), Глеб Нестеров, Волик Шашанов (по прозвищу «Шакал»), Вадим Невстрелов – главный хулиган дома (убит), Игорь («Иська») Терехов (убит), Ной Волосов (умер в 1990 г.).

Еще более младшую группу составляли те ребята, которые входили в мою «банду». На дворе я предпочитал командовать младшими ребятами, и у меня из них сформировалось целое подразделение: Юра Афонькин (с которым я потом учился в институте), Стасик Мацтко («Стакан»), Моисей Фейгин – «Муха» (убит), Лева Мирский (убит), Мика (убит), Алеша Сватиков и другие. Из дворовых ребят моим самым близким другом был Миша Галунов (убит) – он жил в нашей парадной на первом этаже и учился в параллельном классе.

Он приходил почти каждый день, а если я был занят, то он сидел в темной комнате и читал.

Наша компания была дружная, и мы не очень-то признавали приезжих. Мне было лет семь, когда на первом этаже у боковой арки в резервном фонде поселилась новая семья, и мы решили встретить их по-нашему. Холодильников не было, продукты хранили между оконными рамами. У новоселов там стояла кастрюля с борщом. Мы нашли дохлую крысу, я встал под окном, мой друг залез мне на спину, открыл форточку, палочкой открыл кастрюлю и опустил «сюрприз» в борщ. И продолжили играть в нашу любимую лапту. Через некоторое время из подъезда пулей вылетела какая-то полная женщина, за ней парнишка лет четырнадцати и вместе с ними дворник дядя Коля. Они кинулись к нам и стали вылавливать из гущи ребят всех, кто ни попадет под руку. Потом потащили нас в домоуправление и стали выяснять, кто же додумался насчет крысы. Никто не раскололся, так что пришлось всех хулиганов отвести к родителям, позже эта семья переехала в мой подъезд на шестой этаж, в точно такую же пятикомнатную квартиру, как у нас. С пареньком, которому мы устроили такую торжественную встречу, я, конечно, познакомился: это был Аркадий Райкин. Из-за большой разницы в возрасте я больше общался с младшим братом Аркадия, Максом, или Бебу. Бывал и у Райкиных дома. Отец семейства был скорняк, жили очень небогато. Комната Аркадия находилась как раз над той, где мой кабинет.

В далекие предвоенные времена будущий король смеха мало проявлял свои таланты перед дворовой аудиторией. Чем он действительно отличался, так это довольно слабым здоровьем: часто простужался и болел по нескольку месяцев. У Аркадия был бульдог. Райкин выводил его во двор, нарочно снимал поводок – и пес от души гонял местных котов.

В школе, находившейся прямо во внутреннем дворе, куда ребятня попадала с черного хода, слава об артисте гремела уже тогда. Ходили слухи, что есть такой школьник-театр, который неподражаемо передразнивает всех учителей, и что все педагоги от него в ужасе: одноклассники на уроках смотрят не на доску, а на «артиста». Кончилось тем, что из восьмого класса Райкина таки выставили. Хотя он несколько лет учился в нашей школе, я его там плохо помню, так как он был на 8 – 9 лет старше. Его брат Макс ныне артист Максим Максимов – так на афишах. Он узнал меня в трамвае в 1946 году, когда еще был в шинели, он меня окликнул и сказал, что Аркадий сейчас работает в Театре Эстрады. Они в нашем доме жили недолго, примерно до 1932 года.

Аркадий женился рано и переехал к жене, однако быстро разругался с новой родней и на некоторое время вернулся опять на Рубинштейна. (Говорят, дочь Райкина Катя хотела купить квартиру, в которой жил когда-то отец, но за нее запросили 150 тысяч долларов – и от заманчивой мысли пришлось отказаться.)

Война

В 1939 году отец окончил школу со всеми отличными оценками и поступил в институт ЛИКС (нынешний ЛИСИ).

День 1-го сентября хорошо запомнился почти всем людям его поколения: Германия напала на Польшу и началась мировая война, а отцу еще потому, что он впервые пошел в институт. Призыв в армию студентов первых курсов ни для кого не стал неожиданностью. 8 октября посыльный паренек принес повестку:

«Немедленно явиться с вещами в клуб имени Цурюпа». Большой кожаный чемодан был давно уже наготове. В последний раз он простился с отцом – мама провожала его на следующий день на вокзале с их собакой Ладой. Больше родителей он никогда не видел.

Отец служил действительную службу сначала под Сталинградом, в полковой школе сержантов, затем в Ереване. Здесь, в Ереване, его и застало известие о начале Великой Отечественной войны. Часть погрузили в эшелоны – и на фронт. В первые месяцы войны в боях на Украине отец был легко ранен. Его успели погрузить в санитарный поезд. Дивизия, в которой он служил, попала в окружение. Из 10 000 бойцов дивизии из окружения вышло только 600 человек.

В сентябре сомкнулось кольцо блокады вокруг Ленинграда. Василию Давыдовичу как крупному специалисту неоднократно предлагали эвакуироваться вместе с супругой Александрой Георгиевной, даже выделяли машину. Однако дед категорически отказывался уезжать. У него была единственная, но очень веская причина остаться – он ждал письма. Письма от своего единственного и очень любимого сына Андрюши. А госпиталь, в котором находился Андрей, все время перемещался, и его письма в осажденный Ленинград просто не доходили. В декабре у Василия Давыдовича соседи украли и съели их любимицу – собаку Ладу.

Александра Георгиевна скончалась где-то в январе 1942 года. Василий Давыдович умер всего через несколько недель после нее. Похоронены они на Волковском кладбище, видимо, в братской могиле. Записи не сохранились, а скорее всего и не делались. Наши поиски их могил ни к чему не привели.

По воспоминаниям старожил нашего дома, во время блокады тела погибших жителей дома выносили из квартир, завернутыми в простыни, и укладывали возле чугунной ограды дома в штабель. Тела вывозили один раз в месяц на специальной машине.

Но кому-то «война – как мать родна». В соседней с нашей квартирой жил управдом Николаев, который не только сам с женой безбедно пережил блокаду, но и сохранил свою грудную дочку, которая родилась в 1941 году. Уезжающие в эвакуацию жильцы оставляли ему ключи от квартир. Некоторые квартиры вымерли полностью.

Нет надобности говорить, что во многих квартирах жили очень состоятельные семьи, и в них было полно серебряных, золотых вещей, старинного фарфора, картин. Даже, несмотря на блокаду, в городе был «черный рынок», где дорогие вещи можно был обменять на продукты. Сосед, видимо рассчитывая на то, что Андрей не вернется с войны, занял нашу квартиру и прописал туда свою дочку.

После войны комната соседки напоминала антикварный магазин с огромными коврами на стенах, дорогой мебелью, китайским фарфором и серебром. Потом к соседям несколько раз приходили, чудом выжившие в эвакуации жильцы дома и забирали свои вещи.

А Андрей оправился после ранения, вернулся в свою дивизию и прошел с ней всю войну от Воронежа до Праги. Служил в дивизионной разведке. Очень выручило знание немецкого языка. Приходилось допрашивать пленных, переводить документы, ходить в разведку за линию фронта. Несколько раз Андрею даже приходилось надевать немецкую офицерскую форму на случай встречи с немецким патрулем. Под Курской Дугой он ездил парламентером в окруженную венгеро-немецкую группировку с ультиматумом. Вернулся чудом. Об этом эпизоде войны есть даже рассказ в книге и в Белоруссии был снят художественный фильм.

После войны

Начав войну в звании сержанта, Андрей закончил войну капитаном.

После окончания войны их часть была дислоцирована в Курске. Здесь Андрей познакомился с шустрой, курносой Валей.

Андрей демобилизовался и вернулся в Ленинград в пустую, разграбленную соседями квартиру. Он не был дома семь долгих лет. Половина квартиры была захвачена соседями. Родственников в городе практически не осталось. Из двух тысяч книг, которые до войны, с такой любовью собирал Андрей - осталось только три сотни. Остальные книги соседи сожгли. Все дорогие вещи пропали.

Первую ночь он проспал в пустой, холодной квартире, завернувшись в свою офицерскую шинель… на полу. Когда он первоначально попробовал уснуть на диване, на него кинулись сотни изголодавшихся клопов. За годы войны большая часть не эвакуировавшихся жильцов Дома погибла. Блокаду хорошо пережили только клопы и…наши соседи.

После демобилизации Андрей сразу же послал Вале в Курск вызов в Ленинград, и она приехала.

13 августа 1946 года мои родители (будущие) поженились.

Отцу удалось вернуть кое-что из вещей, прибранных соседом, однако отсудить обратно половину квартиры так и не смог. Семья была малочисленная – детей еще не было.

Из дворовых сверстников отца – мужчин (а до войны их было 40 – 50 человек) с войны вернулось шесть человек.

К 1991 году в живых из сверстников Двора оставалось только двое – отец и С. Хаустов (брат поэта Л.Хаустова).

Не вернулся с фронта и сосед по лестничной площадке с черной лестницы Дмитрий Константинов. Он пропал без вести где-то на Западной Украине в 1944 году. У него осталась дочь Ксения двенадцати лет (будущая мать Димки Толмачева – моего приятеля) и жена Нина Терентьевна, которая так и не поверила, что ее муж погиб.

22 июня 1950 года в семье Андрея Васильевича Ротгольца у его жены Валентины Ефимовны родился сын Женя (мой брат). Жили очень бедно. Отец учился сразу в двух институтах – в Педагогическом и в Институте иностранных языков. По вечерам работал администратором в кинотеатре «Паризиана». Мама работала вначале артисткой – кукловодом в Большом театре кукол. После рождения Жени ей пришлось уволиться. Зарабатывала надомной работой по шитью платьев и художественной вышивкой, которая тогда была очень в моде. Отец, закончив учебу, начал работать преподавателем немецкого языка в Институте холодильной промышленности. Там он проработает 34 года, пройдя путь от преподавателя до профессора, заведующего кафедрой.

В декабре 1954 года родился я. Всей семьей мы жили в одной большой комнате (32 кв. м). Жили очень весело и дружно.

Отец был очень веселый человек с замечательным чувством юмора, а главное, он просто обожал своих детей и жену. Андрей Васильевич придумывал с нами дома всевозможные игры. Купить дорогих игрушек родители нам не могли, но они всячески помогали нам в наших творческих начинаниях. Мама обшивала всю семью. Она перелицовывала старые пальто, шила нам с братом из папиной и дедушкиной одежды. Мама некоторое время преподавала рукоделие в начальных классах нашей школы, поэтому мы с братом умели и шить, и вышивать, и клеить, и строгать. Все это очень нам пригодилось в жизни.

Однажды, когда мы с Женькой подрались (дрались мы не часто, но крепко), то порвали мне рубашку. Зная, как нам влетит от матушки, мы так зашили рубашку, что она это обнаружила только при третьей стирке. Было проведено «дознание». Когда матушка выяснила все обстоятельства дела, по почти полчаса хохотала. Потом еще долго с гордостью она показывала друзьям, как умело у нее умеют шить дети.

В маленькой восьмиметровой комнате у нас была обустроена мастерская. Здесь из бабушкиного туалетного столика красного дерева был сделан верстак. На нем (предварительно накрыв его чертежной доской) мы пилили, строгали, клеили, сверлили. Стол все это стойко выдержал. С братом мы с удовольствием ходили во всевозможные кружки при Дворце пионеров. Мы занимались в кружках механической игрушки, судомоделирования и автомоделирования.

Матушка была ангелом-хранителем всей семьи. Она изумительно готовила, могла вылечить народными средствами от любой хвори. В свободное от домашних дел время она увлекалась флоризмом – делала изумительные картины из коры и растений.

Делали модели самолетов, кораблей, машин. Женя в 1964 году даже занял первое место по Ленинграду в соревновании электромоделей, сделал модель армейской амфибии. Я делал модели машинок, танков, пушек.

Поскольку у отца, как у всех преподавателей, был отпуск все три летних месяца, мы проводили лето в дереве. У матушки был очень оригинальный способ находить места для отдыха. Она шла на рынок и заводила разговор с опрятно одетыми (обязательно!) продавцами из глубинки. Таким образом, мы по несколько лет отдыхали в Белоруссии, Молдавии, Украине, Закарпатье, Литве, Латвии. Отдыхали чаще всего в глухих деревнях, где было море ягод и фруктов, но порой не было электричества.

Дворовая компания

Мы не были домашними мальчиками и все свободное от учебы и поделок время проводили в играх во дворе. Женя очень любил играть в фантики. У него были вечно протертые коленки на брюках, за что его все время ругала мама. Как и отец, в детстве мы играли в пятнашки, казаки-разбойники, лапту и штандер. Любили играть в «кошку и собаку» – когда водящий может запятнать только тех, кто находится ногами на земле. Того, кто стоит ногами на ограде газона или на фундаменте решетки, пятнать нельзя. Как и отец, в детстве я любил лазать с друзьями по подвалам и чердакам дома. Так же, как и поколение отца, наше поколение дралось с мальчишками из соседнего, Толстовского дома.

У меня во дворе была своя компания, с которой мы и куролесили. Это были мои закадычные друзья Сашка Ходачек, Андрюшка Кривский, Дима Смирнов, Валерка Поляков, Саша Береговский, Володя Путято, Женька Алымов. Местом встречи чаще всего были крыши гаражей и помойки на черном дворе дома, там, где до войны были дровяные сараи, на которых играл мой отец со своими друзьями, или Щербаковский садик.

В садике была песочница, в которой мы, будучи малолетками, обожали копаться. Мы делали из кирпичей танки с башнями из песка и песочные крепости. Потом все это с восторгом бомбили комками песка. Также в Щербаковском садике зимой была деревянная горка, заливали каток. Катались на санках, играли в снежки. Домой я возвращался этаким снеговиком. Летом мы в этом же садике даже собирали шампиньоны. Матушка одного из наших друзей готовила их, и поэтому мы все грибы отдавали ему.

Девчонок в нашей компании не было. Тогда так было принято. У девчонок нашего дома была своя компания. Они играли в «дочки-матери», прыгали в «классики» и через резинку.

Из ребят более старшего поколения я помню Сашу и Лену Казаковых из шестой парадной, Гульку Кривскую, Вову и Наташу Веракс из нашей парадной, главногохулигана нашего двора (того времени) Сашку Белова.Мой брат Женя больше всего дружил с Юрой Рубашкиным.

В те времена у детей не было ни компьютеров, ни телевизоров, поэтому развлечения мы придумывали себе сами. Все много читали, а потом пересказывали друг другу прочитанное. Я прочел всего Джека Лондона, Жюль Верна, Диккенса, Эдгара По и др. Наши дети сейчас почему-то книг не читают, а жаль.

С 60-го года деревья во дворе и в Щербаковском садике стали каждый год подстригать. Для всей дворовой детворы это было событием. У нас начинались бои «местного значения». Мы вооружались палками, и начинались «рыцарские бои». Это всегда заканчивалось десятком синяков и ссадин. Двое наших отличились, устроив рыцарский турнир на велосипедах. В результате один сломанный велосипед и одна сломанная рука.

Автомобилей в доме ни у кого практически не было. Единственная серая «Волга», стоявшая во дворе, принадлежала киноактеру. Это был огромный мужчина с большим лицом. Играл он в основном эпизодические роли. Самой известной была его крохотная роль в фильме «Полосатый рейс». Он играл моториста, который на рык тигра в переговорную трубку говорит: «Совсем озверел, старик!»

Если у нас по тем временам квартира была еще малозаселенная, с одними соседями, то у моих друзей по двору в квартирах жило по 8 – 14 семей! Помните, как у Агнии Барто:

«Мы живем в одной квартире, все ребята знают нас, только мне звонить четыре, а ему шестнадцать раз» (!). А если учесть, что на всех жильцов коммунальной квартиры (10 – 30 человек) был один туалет и одна ванная комната, то даже трудно себе представить, что творилось по утрам. Кухня тоже была общая. В кухнях стояло до шести газовых плит. Холодильники все держали в комнатах. Первый холодильник у нас в квартире появился где-то в 1962 году. Это был маленький абсорбционный холодильник «Ленинград». Мама была очень рада обновке. Он прослужил нам лет восемь.

Однажды к нашей компании (год 1968-й) подошел гроза всех мальчишек – дворник татарин дядя Вася. Все насторожились. Дядя Вася был коренаст, круглолиц, с редкими кошачьими усиками и узкими хитрыми глазками. Он был в своем вечно белоснежном фартуке со своей неизменной метлой в руках. «Кто тут из вас главный?» – пробурчал он. Все, как один (добрые друзья!), указали пальцем на меня. Дядя Вася, окинув меня оценивающим взглядом сверху донизу, буркнул: «Пошли!» Не понимая, чего ожидать от дяди Васи, я поплелся за ним. А куда было деваться, если все, как один, назвали меня «главным»? Нужно было оправдывать «доверие коллектива». А «банда» на некотором расстоянии кралась за нами. Дядя Вася привел меня в свою подсобку на черном дворе, заваленную метлами и лопатами, и вдруг достал из угла настоящую шпагу (!) и вручил ее мне. «На, держи, коль «главный». Я ее на чердаке нашел. Бочкой придавлена была». Шпага была ржавой, немного погнутой, но настоящей! Как мне все завидовали! Я отчистил шпагу от ржавчины. Клинок оказался шведского изготовления. Впоследствии шпага «затерялась» у друзей.

Но у нашего поколения появились уже новые игры – в соответствии с веяниям века. Мы очень любили запускать ракеты – дымовухи из ацетатной фотопленки. Рулончик пленки заворачивался в фольгу от конфеты, края закручивались, причем один край закручивался, вместе со спичкой. Спичка затем удалялась, и образовывался канал-сопло. Под фольгу подносилась зажженная спичка, и пленка в ракете загоралась. Такая ракета летела на 1 – 3 метра. Позднее, прочитав рецепт пороха в моем любимом журнале «Юный техник», я занялся пиротехникой. В то время о покупке каких-либо пиротехнических штучек в магазине мы даже не могли и мечтать. Отец по моей просьбе достал мне на кафедре химии в институте необходимые химикаты и весы. Дома в мастерской я все это толок в ступе, взвешивал, смешивал и забивал молотком (прессовал) в гильзы. Потом из бумаги склеивался корпус ракеты, приделывались стабилизаторы и направляющие. Поскольку дворы наши узкие, а стены дома высокие, во дворах мы боялись пускать ракеты из опасения попасть кому-нибудь в окно и устроить пожар. Ракеты мы пускали в просторном садике Холодильного института. Чаще всего у меня ракеты почему-то взрывались, а если и улетали, то недалеко.

Однажды я в очередной раз смешал целую двухсотграммовую банку из-под кофе дымного пороха и решил ее испытать, как я делал это уже много раз. Происходило все в маленькой темной комнате, которая служила мне мастерской и в которой я делал уроки. Насыпав горсточку пороха на алюминиевую крышку банки, где находился весь порох, я поднес к ней электрозапал из двух проводов и нихромовой проволоки между ними. Вспышки не получилось. Решив, что напряжения от батарейки недостаточно, я не нашел ничего лучше, чем сунуть концы провода электрозапала в розетку. Я не учел только того, что провода со спиралью замкнутся под порохом прямо на крышку алюминиевой банки. Дуга короткого замыкания прожгла крышку банки. Столб пламени прошел перед моим лицом и ударил в потолок. Сверху с полки в полной темноте начали падать горящие тетрадные листы. Я схватил куртку и стал сбивать огонь. Мне быстро удалось погасить пожар. Отец находился в большой комнате напротив мастерской. Он читал, лежа на диване, когда в открытую дверь большим белым облаком влетела взрывная волна.

– Леня! Мы горим? – услышал я в полной темноте.

– Нет, папочка, я уже все потушил!

– А почему света нет?

– Наверное, пробки перегорели.

– Ленчик, ты включишь? Я ведь читаю!

– Конечно, папочка, пару минут…

Потом, когда я заменил пробки и дым рассеялся, отец зашел ко мне в мастерскую. Он осмотрел «пепелище» на столе, черный потолок, мою чумазую рожу:

– Леня, прибери, пожалуйста, в комнате, а то мама придет и нам с тобой влетит!

Телевизоры

Телевизоры появились в нашем доме в 1961 году. Первый телевизор в доме был у дяди Лени Кривского – сына приятеля моего отца (а я уже дружил с его сыном Андрюшкой). Дядя Леня работал телемастером. Второй телевизор в доме появился у нас. Его нам собрал и продал дядя Леня. Это был «КВН» – здоровый фанерованный ящик с маленьким экраном и увеличительной линзой из оргстекла, которая была заполнена водой. Все в парадной знали друг друга, общались, жили дружно. Отец додумался устроить «презентацию» телевизора и пригласил половину жителей подъезда, человек двадцать. Практически никто из пришедших до этого телевизоров ни разу не видела. Телевизор был установлен в маленькой комнате (8 кв. м). Соседи приходили со своими стульями, так как наших не хватало. Презентация прошла «на ура». На следующий день соседи опять потянулись вереницей к «светочу» знаний. Отец по своей интеллигентности отказать не мог. Через неделю наша квартира уже напоминала маленький домашний кинотеатр. Народ беспардонно приходил и уходил в любое время. Нужно было что-то предпринимать. Отец объявил всем, что телевизор сломался. Большинство намек поняли, однако было несколько «непонятливых», которые еще долго ходили и спрашивали, когда отремонтируют телевизор, возмущались и даже предлагали свою помощь в ремонте. Спустя несколько лет в «красном уголке»ЖАКТа (который находился справа от первой парадной, возле самых ворот) установили общественный телевизор для коллективных просмотров. Здесь, в «красном уголке», проходили собрания жильцов дома, лекции, товарищеские суды над нарушителями общественного порядка.

Наш первый телевизор «КВН» показывал только одну программу и проработал у нас шесть лет. Чтобы мы с братом не очень увлекались телевизором, матушка разместила его на полке в старинном буфете. Когда мы приносили плохие оценки, она просто запирала створки буфета на ключ.

Подвалы дома

Особую роль в жизни нашего дома всегда играли его подвалы. Как я уже писал, изначально они использовались для хранения дров. По мере того как коммуналки оказались перенаселенными, стали временно селить и в подвалы.

Из воспоминаний А.В.Ротгольца

Тем временем в наш дом вселили несколько семей из Псковской области, где в конце 20-х годов тоже был голод. Семей так называемых «скобарей», обремененных бесконечным количеством детей. Поселили их вначале в подвалы нашего дома с фасада – с улицы Рубинштейна, затем переселили в подвал рядом с нашей парадной (№7), а потом с черного хода (с нашей стороны) на первом этаже под аркой. Среди этих детей был Ванька-Скобарь, как мы его звали, с поврежденной (с детства) ногой, которая не очень-то мешала ему драться и хулиганить.

Подвалы проходят по всему периметру дома и разделены полестнично на отдельные отсеки. Для наших ребячьих игр в войну и в казаки-разбойники это было просто сказочное место. По подвалам мы путешествовали не со спичками, как мой отец, а с самодельными керосиновыми коптилками, сделанными из медицинских пузырьков. Фонариков у нас еще в то время не было. Чуть позже мы приспособились просто прикручивать изолентой лампочку к плоской батарейке. Одной из главных целей наших вылазок по подвалам были поиски «секретного подземного хода под двором из одного подвала в другой». Про этот проход мне рассказывал отец. То ли он по нему ходил, то ли кто-то из его друзей. Возможно, он реально существует между бомбоубежищами. Но мы его так и не нашли.

В 60-е годы в городе, видимо, не хватало овощехранилищ, и руководство города ничего не придумало лучше, как использовать для этого подвалы жилых домов. Для дома и его жильцов начался многолетний кошмар. Картошку привозили на грузовиках и по лоткам засыпали в подвалы. Через два года технологию несколько изменили, и картошку стали загружать в ящиках. Машины приезжали во двор и загружались-разгружались почти круглосуточно. В подвале развелись огромные крысы с длинной рыжей шерстью размером с кошку. К счастью для всего дома, через несколько лет эту практику прекратили.

Бомбоубежище

В средней части, с левой и правой стороны в доме есть два больших, глубиной метров по 6, бомбоубежища. Вход в них через двери под арками. В правом бомбоубежище я много раз бывал, поскольку там находился одно время центральный клуб филателистов Ленинграда. А в Щербаковском садике, который непосредственно примыкает к черному входу, был главный городской «черный рынок» филателистов, где каждую субботу собирались сотни собирателей марок. Они часами могли рассматривать альбомы, каталоги, менялись или покупали друг у друга марки. К этой когорте фанатиков принадлежали и мой отец. Отец собирал марки еще с довоенного детства. Какое-то время собирал марки и мой брат Женя. Потом ему надоело, и он бросил это увлечение.

В центре Щербаковского садика стоит кирпичная тумба с вентиляционными решетками. Это запасной выход из бомбоубежища, который соединен с ним подземной бетонной трубой. Одним из экстремальных развлечений моей компании в детстве было ползание на четвереньках по этой трубе до задраенной стальной гермодвери. Кирпичная трехметровая башня, находящаяся на черном дворе соседнего дома №25, видимо, является выходом из второго бомбоубежища, которое находится в подвале левого крыла дома. Самое удивительное, что эти бомбоубежища были построены изможденными, голодными людьми в блокаду. Во время блокады было еще одно, третье, бомбоубежище. Оно располагалось под центральной частью дома, где сейчас находится котельная. Во время бомбежек жители бросались к ближайшему для них бомбоубежищу.

Кроме подвалов, еще одним из замечательных мест для наших игр были чердаки. Чердаки в доме высокие и огромные. При подготовке к вступительным экзаменам в институт (1972 г.) мы с Димкой Толмачевым попробовали заниматься на крыше. Крыша для этого оказалась очень крутой, и через полчаса зубрешки под палящим солнцем мы успешно заснули. Проснувшись через час, мы обнаружили, что сильно обгорели, и сползли во сне близко к краю крыши. Больше таких экспериментов мы не ставили.

Инженерное обустройство дома. Тепло, вода

Изначально дом был построен с печным отоплением. На кухнях стояли дровяные плиты. Такая дровяная плита стояла и в нашей квартире на кухне, выполняя роль стола. Только в 1993 году по просьбе родителей я ее демонтировал и установил на даче, где она прекрасно греет до настоящего времени.

В каждой большой комнате стояли изразцовые печи. Такая огромная печь из изразцов сине-лазуритового цвета стояла и у нас в дальнем левом углу комнаты. Возле этой печки стояла кровать, на которой родился и умер мой отец. В 1965 году печку пришлось разобрать, поскольку мы с братом росли, и места нам четверым в одной комнате не хватало. Отец подарил ее кому-то из своих аспирантов, и тот со своими друзьями целый день выносили ее в ведрах. Такая же изразцовая печь до сих пор стоит в 34-й квартире в бывшей комнате Довлатова. Дрова для печек хранились в подвалах, которые были разбиты на каморки-чуланы с дверями. Тем, кому не хватило чуланов, держали свои дрова прямо на улице в поленницах.

В 30-х годах в доме была сделана угольная котельная, и дом был переведен на паровое отопление. Котельную разместили в самом конце двора в подвале. Груда угля высотой почти три метра половину года «украшала» дальнюю часть двора. Угольная пыль, летающая по двору, залетала в форточки окон даже на третьем этаже.

Снег во дворе был всегда черным. В году 65-м котельную перевели на газ, и угольные кучи и пыль исчезли.

Каждая квартира была оборудована ванной комнатой с горячей водой. Горячую воду мы грели в дровяном водонагревателе, так называемом титане. Титан состоял из чугунного ажурного постамента с топкой и медного цилиндрического котла, внутри которого проходила дымовая труба. Вся эта конструкция вмещала 150 литров и была высотою более 2 метров. Дрова мы пилили на помойке на черном дворе. Там всегда валялась какая-нибудь старинная мебель или доски. Одно время ходил с черной лестницы дедок и продавал торфяные брикеты.

Сама старинная чугунная ванна была такой большой, что я мог отмокать в ней в полный рост. Толщина эмали была миллиметров пять. Однажды уронив в ванну гантель, я только отбил небольшой кусочек толщиной в несколько миллиметров, не пробив всю эмаль. Топили мы титан и мылись всей семьей в ванной каждую субботу. Соседи мылись по воскресеньям. Как это происходило в коммунальных квартирах, где жило по четырнадцать (!) семей, для меня до сих пор остается загадкой. Каков же был мой восторг, когда в учебнике деда Василия, который был профессором кафедры водоснабжения и канализации ЛИСИ, я увидел схему и рисунок НАШЕЙ ванной. Привожу здесь этот рисунок. В 65-мдом полностью газифицировали и в ванных комнатах установили газовые колонки.

Старинную большую ванну выкинули и установили вместо нее обычную советскую – маленькую.

«Домовая и дворовая канализация»

Бабульки

В проходе между газонами, напротив парадных 5 и 6 стояло два ряда деревянных скамеек. На этих скамейках находился главный «информационный форпост» нашего дома – предвестник интернета – в облике 3 – 8 старушек. Они знали ВСЕ: кто и чем занимается, где учится, где работает, сколько получает, кто с кем спит и сколько раз. И не дай бог, было пройти мимо этого клубка милых старушек и не поздороваться с ними. А еще они были очень довольны, если проходящий мимо не только здоровался с ними, а еще подходил и«сливал» какую-нибудь информацию. Пускай информация была и незначительная, но ты тем самым выражал им свое уважение, и бабульки после этого еще две-три недели встречали тебя улыбками и дружным киванием головами.

Однако не все бабушки были безобидными созданиями. Для меня было просто жутким откровением, когда я узнал, что бывают люди – просто монстры в женском обличии. Во дворе у нас в третьей парадной, на втором этаже жила «мадам» Рыжик. Рыжик – это была не кличка или цвет волос, это была ее фамилия. Это была толстая, кучеподобная старая еврейка. Она весь день, переваливаясь с ноги на ногу, ползала со своей палочкой по двору, хватала всех проходящих за рукава и начинала изливать на них свои мерзкие сплетни. Рыжик появилась в нашем доме со своим сыном сразу же после войны. Она никогда не работала и, как тогда говорили, была тунеядкой. Ее несколько раз судили за тунеядство и присудили выселить ее на 101 километр, куда выселяли тогда из города всех алкоголиков и бездельников. Так она умудрилась со своим тогда еще маленьким сыном пробиться в приемную Хрущева. Здесь она устроила концерт с катанием по полу и воплями, что вдову героя войны обижают. Она, видимо, там так всех достала, что ей дали какую-то охранную грамоту, после чего выселять ее из города власть больше не решалась. Чем же она жила? Ею была придумана гениальная по своей простоте схема. После очередного предупреждения она шла и устраивалась на очередную работу. Работала там один-два дня. После этого она шла к какой-нибудь поликлинике и падала там в «обморок». Сердобольные прохожие вызывали врачей, ее клали на обследование на одну-две недели, а потом давали больничный лист. Таким образом, она работала не более недели в год. В коммунальной квартире, где она жила, ее считали дьяволом. Она держала в страхе всю квартиру, устраивая ежедневные скандалы. Соседи ее были интеллигентными, безобидными людьми, которые не могли дать ей достойного отпора. Три человека из их квартиры умерли от инфаркта, одна женщина выбросилась из окна. Несколько раз ее судили в ЖАКТе дома товарищеским судом, но это давало только обратный эффект. Умерла она внезапно. Сын ее в этот момент в очередной раз сидел в тюрьме. Хоронило ее государство за свой счет. На похороны никто не пришел.

В восьмом классе я пошел и записался в туристический кружок при Доме пионеров на Фонтанке. Со своей туристической группой ясходил летом 1970 года в поход на Кавказ. Откуда-то узнав об этом, к моей матушке подошла соседка Ксения Дмитриевна Толмачева из соседней квартиры (бывшей второй части квартиры деда до 1928 г.). Она попросила, чтобы я записал в туристическую секцию ее сына Диму. По ее словам, он связался с плохой компанией и его «нужно спасать». С такой же просьбой к отцу подошла матушка Володьки Путято, вместе с которым я учился в школе и уже хорошо был знаком по играм во дворе. Вместе мы стали ходить в походы по Карпатам, Ленинградской области, Кольскому полуострову. Сашка Ходачек стал ходить в походы почему-то с группой Агапова из Дворца Пионеров. Появились другие новые увлечения – гитара, фото, кино.

С упоением снимали любительские фильмы о походах, игровые фильмы на «даче-Ходаче». По несколько дней могли просидеть в моей маленькой, душной мастерской, печатая фотографии. Вручную переписывали тексты песен Высоцкого, Окуджавы, Визбора с магнитофонной приставки «Нота». А потом на слух подбирали аккорды песен и, разучивая, орали их на всю квартиру. Бедная соседка!

Времени на гуляния во дворе становилось все меньше и меньше. Да и как-то неудобно уже стало нам, «большим дядькам», лазать по крышам и заборам. Встречаться с дворовыми друзьями стали все меньше и меньше.

Потом мы стали поступать в разные институты. Кто-то пошел служить в армию, кто-то переехал. Окончив институт, в Купчино переехал и я. В доме остались только родители.

Вернувшись в 1982 году в Ленинград после службы офицером на Севере, я поинтересовался у друзей, какие новые писатели появились, что интересного можно почитать. Мне дали книгу Довлатова, сказав, что это самый сейчас популярный писатель. Открыв дома книжку, я с удивлением увидел до боли знакомое лицо. Минут десять я находился в ступоре, потом позвонил отцу.

– Папа, а что, писатель Довлатов – это тот самый Серей, который у нас во дворе жил?

– Да, это он. Я сам недавно узнал, что он писатель. Но ты знаешь, он, же в 97-м уехал в Америку.

Довлатов

Семья Довлатовых поселилась в нашем доме в 1944 году. Сергей был старше меня на тринадцать лет, поэтому для меня и моих сверстников он, конечно же, был «большим дядькой». Он действительно был очень большим. Для нас, малолеток, он был просто человек-гора, и его образ был окутан завесой таинственности. Мы знали все про других жителей дома. Моя и его матушки периодически «зацеплялись языками» во дворе. До нас доходили слухи, что у него дома часто бывают большие гулянки, небольшие скандалы. Где он работает и чем занимается, было непонятно. Периодически я мельком видел его мешковатую фигуру, неспешно проплывающую от своей парадной через ворота к пивному ларьку, или он прогуливался со своим фокстерьером в проходном дворе. Несколько раз видел, как Сергей в майке, тренировочных штанах и тапочках на босую ногу выносит мусорное ведро. Но я, ни разу не видел его в пьяном виде, качающимся или неопрятно одетым.

Хорошо запомнился случай, как мы играли в лапту посередине двора (между 3-й и 4-й парадными). Играли мячиком для большого тенниса. Биты мы выстругивали из дощечек ящиков для картошки. Ящики, принадлежащие магазину, всегда штабелем лежали возле ограды дома. При очередной подаче мяча кто-то из ребят попал в спину заходящего в парадную Сергея. Сергей был в кожаном потертом полупальто и кепке. Все в испуге замерли на своих местах, готовясь дружно кинуться наутек. Сергей замер на секунду, развернулся в нашу сторону и вдруг, сделав неопределенный жест рукой, улыбнулся. Все ребята дружно заржали. Может быть, он просто вспомнил себя, всего десять лет назад вот так же игравшего со своими друзьями здесь же во дворе.

К сожалению, лично мне не довелось с ним общаться. Мы просто жили в одном дворе.

«Как-то раз в Щербаковом переулке ему [деду] нагрубил водитель грузовика. Вроде бы обозвал его жидовской мордой.

Дед ухватился за борт. Остановил полуторку. Отстранил выскочившего из кабины шо-фера. Поднял грузовик за бампер. Развернул его поперек дороги. Фары грузовика упира-лись в здание бани. Задний борт – в ограду Щербаковского сквера.

Водитель, осознав случившееся, заплакал. Он то плакал, то угрожал.

– Домкратом перетяну! – говорил он.

– Рискни...– отвечал ему дед.

Грузовик двое суток торчал в переулке. Затем был вызван подъемный кран.

– Что же ты просто не дал ему в морду? – спросил отец.

Дед подумал и ответил:

– Боюсь увлечься...»

«…..Жили мы в отвратительной коммуналке. Длинный пасмурный коридор метафизически заканчивался уборной. Обои возле телефона были испещрены рисунками – удручающая хроника коммунального подсознания.

Мать-одиночка Зоя Свистунова изображала полевые цветы.

Жизнелюбивый инженер Гордой Борисович Овсянников старательно ретушировал дам-ские ягодицы. Неумный полковник Тихомиров рисовал военные эмблемы.

Техник Харин – бутылки с рюмками.

Эстрадная певица Журавлева воспроизводила скрипичный ключ, напоминавший ухо.

Я рисовал пистолеты и сабли...

Наша квартира вряд ли была типичной. Населяла ее главным образом интеллигенция. Драк не было. В суп друг другу не плевали. (Хотя ручаться трудно.)

Это не означает, что здесь царили вечный мир и благоденствие Тайная война не утиха-ла. Кастрюля, полная взаимного раздражения, стояла на медленном огне и тихо булькала...

Мать работала корректором в три смены. Иногда ложилась поздно, иногда рано. Иногда спала днем.

По коридору бегали дети. Грохотал военными сапогами Тихомиров. Таскал свой вело-сипед неудачник Харин. Репетировала Журавлева.

Мать не высыпалась. А работа у нее была ответственная. (Да еще при жизни Сталина.) За любую опечатку можно было сесть в тюрьму….

…..Она совсем не высыпалась. Целыми днями мучительно боролась за тишину. Одна-жды не выдержала. Повесила отчаянный лозунг на своих дверях:

«Здесь отдыхает полутруп. Соблюдайте тишину!»

И вдруг наступила тишина. Это было неожиданно и странно. Тихомиров бродил по коридору в носках. Хватал всех за руки и шипел:

– Тихо! У Довлатовой ночует политрук!

Полковник радовался, что мама обрела, наконец, личное счастье. Да еще с идейно вы-держанным товарищем. Кроме того, политрук внушал опасения. Мог оказаться старше Тихомирова по воинскому званию...

Тишина продолжалась неделю. Затем обман был раскрыт….

……Мать с утра до ночи работала. Я очень много ел, я рос. Мать же питалась в основном картошкой. Лет до семнадцати я был абсолютно уверен, что мать предпочитает картошку всему остальному. (Здесь, в Нью-Йорке, окончательно стало ясно, что это не так...)

Квартира была скучная, хоть и многолюдная. События происходили крайне редко….

……И вечно я доставлял матери огорчения. Сначала я плохо учился. Плохо и разнообразно. То есть иногда я вдруг становился участником какой-нибудь районной химической олимпиады. А потом опять шли сплошные двойки. Даже по литературе.

В 54-м году я стал победителем всесоюзного конкурса юных поэтов. Нас было трое победителей – Леня Дятлов, Саша Макаров и я. Впоследствии Леня Дятлов спился. Мака-ров переводит с языка коми. А я вообще неизвестно чем занимаюсь. Но тогда мы были по-бедителями. Премии нам вручал Самуил Яковлевич Маршак.

Конкурс миновал. И снова пошли двойки. Причем не за вольномыслие, а за тупость. Я безбожно списывал примитивные классные работы, а «Молодую гвардию» не читал до сих пор. (И теперь уже не прочту...)

Короче, учился я плохо. Дружил со школьным отребьем. Более того, курил и даже не-много выпивал.

В университете я тоже занимался плохо. Зато постоянно угрожал матери женитьбой. Причем бог знает на ком...

Потом меня забрали в армию.

Служил я тоже плохо. Я был лишен молодцеватости. Так и прослужил до конца с нечищеной бляхой.

Затем меня демобилизовали.

Я стал работать в многотиражных газетах. То и дело переходил с места на место. Да еще начал писать рассказы.

Рассказы, естественно, не печатали. Я стал больше пить. Маска непризнанного гения как-то облегчала существование.

И друзья появились соответствующие. Бородатые, загадочные и мрачные. Кроме того, они не мыли рук после уборной. А мать к этому относилась строго. Едва ли не строже, чем к правописанию.

Если друг шел в уборную, мать замирала. По смене тембров льющейся воды устанавливала, моет он руки или нет. Мать ждала и прислушивалась. Сначала было тихо. Затем с мощным грохотом падала вода из бака. И тотчас распахивалась дверь – значит, не мыл...

Мать начинала заискивать и суетиться:

– Наверное, кончилось мыло? Дать вам чистое полотенце?

Мать задавала наводящие вопросы. Настойчиво пыталась вынудить друга к гигиене.

Друг отвечал:

– Не беспокойтесь. Все нормально...

А некоторые лишь с удивлением поднимали брови.

Если друг задерживался, если грохочущий поток сменялся журчанием водопроводного крана, мать расцветала. Она прислушивалась к наступившей затем тишине. Улавливала шорох полотенца.

Она предлагала такому гостю кофе. Беседовала с ним о Рахманинове...

Но это случалось редко. Короче, те еще были друзья...

Их тоже не печатали. Мои друзья реагировали на это болезненно и шумно. Они пили крепленое вино и считали друг друга гениями. Почти все мои друзья были гениями. А иные были гениями сразу в нескольких областях. Например, Саша Кондратов был гением в математике, лингвистике, поэзии, физике и цирковом искусстве. На мизинце его красовался самодельный оловянный перстень в форме черепа...

Мать симпатизировала друзьям, подкармливала их. Выслушивала хвастливые, безумные излияния….

…..Затем пошли неприятности. Меня отовсюду выгнали. Лишили самой мелкой халтуры. Я устроился сторожем на какую-то дурацкую баржу – и оттуда выгнали.

Я стал очень много пить. Жена и дочка уехали на Запад. Мы остались вдвоем. Точнее – втроем. Мама, я и собака Глаша.

Началась форменная травля. Я обвинялся по трем статьям уголовного кодекса. Тунеядство, неповиновение властям, «иное холодное оружие».

Все три обвинения были липовые.

Милиция являлась чуть ли не каждый день.

Но я и тут принял защитные меры.

Жили мы на пятом этаже без лифта. В окне напротив постоянно торчал Гена Сахно. Это был спившийся журналист и, как многие алкаши, человек ослепительного благородства. Целыми днями глушил портвейн у окна. Если к нашему подъезду шла милиция, Гена сни-мал трубку.

– Бляди идут, – лаконично сообщал он.

И я тотчас запирал двери на щеколду.

Милиция уходила ни с чем. Гена Сахно получал честно заработанный рубль.

Так мы и жили.

Мать все повторяла:

– Я рада, что тебя наконец печатают...

Затем меня неожиданно посадили в Каляевскую тюрьму. Подробности излагать не хо-чется. Скажу лишь одно – в тюрьме мне не понравилось.

Раньше я говорил старшему брату:

– Ты сидел в лагере... Я служил в лагере... Какая разница? Это одно и то же...

Сейчас я понял. Это вовсе не одно и то же. А подробности излагать не хочется...

Затем меня неожиданно выпустили. И предложили уехать. Я согласился.

Я даже не спрашивал, готова ли к отъезду мать. Меня изумило, что есть семьи, в кото-рых эта проблема решается долго и трагически.

С Глашей тоже не было хлопот. Пришлось уплатить за нее какие-то деньги. По два шестьдесят за килограмм ее веса. Глашу оценили чуть дороже свинины. И значительно дешевле нототении...

Сейчас мы в Нью-Йорке, и уже не расстанемся. И прежде не расставались. Даже когда я надолго уезжал...»

На заднем плане, возможно, его дедушка.

После службы в армии я развелся и почти сразу же… женился. Со своей второй (будущей) женой я познакомился случайно. Я просто пристал к ней в метро. Лариса училась тогда в Театральном институте и была родом из Череповца. Уже на восьмом году нашей совместной жизни, когда у нас было уже двое детей, вдруг выяснился необычайный факт. Оказалось, что меня в детстве периодически нянчила ее тетка из Череповца – тетя Ульяна. Она жила в восьмой парадной, там, где жили когда-то мой прадед и прабабушка. Папа и мама были молоды, и им хотелось иногда сходить в кино или в театр. Но поскольку родственников у отца после войны не осталось, им приходилось просить свою знакомую – бабушку Ульяну. Она периодически сидела с нами и присматривала, чтобы мы не набедокурили. А потом у нее в квартире четыре года жил мой будущий тесть – Эдуард Александрович. (!) Он тогда, приехав из Череповца, учился в ЛИСИ. (Где когда-то преподавал наш дед Василий.) И наверное, не раз видел меня, гоняющегося по двору. Я конечно и раньше знал, что мир тесен, но чтобы настолько!..

Жизнь ребят нашего двора сложилась по-разному.

Санька Ходачек – большая умница и спортсмен – был депутатом, затем правой рукой нашего мэра Яковлева. Сейчас он проректор одного престижного вуза. Наташа Веракса – известный врач-лор, Санька Береговский дослужился до полковника танковых войск, Димка Толмачев – до полковника КГБ. Женька Алымов и Санька Белов сидели, дальнейшую их судьбу я не знаю. Гулька Кривская, веселая, бойкая, шустрая, ушла очень рано. Смешной и трогательный Путя (Володя Путято), который закончил университет и знал четыре языка, умер в нищете в феврале 2011 года. Он так и не прижился в этом новом, послеперестроечном мире.

Неожиданно для нас в 1998 году прозвучало эхо войны.

Димка Толмачев приехал во время отпуска в гости к матушке и бабушке (1905 г.р.) в Петербург. Сейчас он живет в Краснодаре. Придя домой к матушке, он застал там своего сына Виталика в некоторой растерянности. Виталик учился в институте и временно жил у бабушки. Мамы дома не было.

– А где мама? – поинтересовался он.

– Папа, понимаешь, тут такое дело, кажется, наш дед объявился. Бабушка пошла на переговоры.

– Боже! На какие переговоры?!

– Как на какие! С Америкой!

В двух словах Виталик сбивчиво объяснил, что кто-то звонил и сказал, что, кажется, их дедушка Дмитрий Васильевич (в честь кого и был назван Дима) жив и живет в Америке. Какие-то эмигранты, которые взялись их найти в России, сверили по телефону биографические данные Ксении Дмитриевны и пригласили ее на переговоры к себе на квартиру. Бабушке, Нине Терентьевне, которая 45 лет твердила, что ее Димочка жив и вернется, и которой на тот момент было 93 года, никто ни о чем не сказал. Только последние десять лет она перестала говорить о муже и, вроде бы, смирилась с тем, что он погиб.

Димка не успел еще переварить всю свалившуюся на него информацию, как зазвонил телефон. «Междугородка», – сразу же по частым звонкам понял он.

Подскочил к телефону.

– Можно попросить к телефону Нину Терентьевну? – произнес далекий низкий голос с едва заметным акцентом.

– Да, конечно, – произнес Дима и, пригласив бабушку к телефону, кинулся в соседнюю комнату и взял параллельную трубку. Ну, понятное дело, полковник КГБ! Пробегая мимо сына, он успел ему шепнуть: – Встань позади бабушки. Если будет падать – лови.

– Алло, это Нина Терентьевна?

– Да.

– Ниночка, это я, Дима, твой муж!

– Какой Дима? Мой муж погиб в войну, вы, наверное, ошиблись телефоном. (Значит, она, в конце концов, все-таки поверила в его гибель!)

– Да нет же, Ниночка, я остался жив. Это я, твой муж Дима!

– Я же вам говорю, мой муж погиб!..

Этот разговор, наверное, долго бы еще продолжался в таком же духе, если бы Дима не сообразил, что надо сделать. Он взял со стены портрет деда, подскочил к бабуле и стал тыкать пальцем то в портрет, то в трубку. Бабуля вначале просто отрицательно мотала головой, показывая, что ничего не понимает. Затем под напором слов, льющихся из трубки, и Димкиной судорожной жестикуляции до нее стало что-то доходить. Амплитуда мотания головы становились все меньше и меньше, а ее подслеповатые глаза стали округляться все больше и больше. И тут она поняла, что это не злой розыгрыш. И старик на том конце провода действительно ее долгожданный любимый муж Дима. Надо отдать ей должное: помощь ее правнука, стоящего рядом и готового ее подхватить, не потребовалась.

Разговор продолжался почти час. Последний разговор до этого у них был 57 лет назад, когда он уходил на фронт.

Дмитрий Васильевич попал в плен в 1944 году. Их батальон попал в окружение где-то в болотах Западной Украины. В 1945 году оказался в Американской зоне. У американцев были тысячи русских военнопленных, среди них много казаков. Здесь он стал православным священником. Зная, что их ожидает на Родине, большинство бойцов пожелало остаться на Западе. Дмитрий эмигрировал в Аргентину, затем в Америку. В Америке он стал настоятелем православной церкви.

После этого телефонного разговора они еще много раз и подолгу говорили по телефону. Дмитрий Васильевич прислал всем приглашения. Дочь Ксения (1932 г.р.) трижды побывала у него под Бостоном. Нина Терентьевна из-за плохого зрения не решилась на поездку. Дмитрий Васильевич очень хотел снова посетить Россию. Он даже один раз купил билет, но лечащий врач ему категорически запретил перелет. Так они и не увиделись.

Нина Терентьевна скончалась в 2004 году, не дожив трех месяцев до столетия. Дмитрий Васильевич скончался в 2006 году под Бостоном в возрасте 98 лет.

Об отце

Я больше не встречал в жизни людей, которые так беззаветно и преданно любили бы свою жену и детей. Семья для Андрея Васильевича была всем. Ради нее он работал и жил. Видимо, то потрясение, которое он пережил во время войны на фронте в 1942 году, когда он получил известие от знакомых о гибели родителей в блокадном Ленинграде, оставило в его психике глубокий след. В одночасье он остался без семьи и близких людей. Поэтому он очень дорожил своей семьей, болезненно боялся снова кого-то потерять.

Материальное благополучие у отца всегда стояло на втором плане. Главное, что его волновало, – это здоровье и жизнь семьи. Отец практически каждый день встречал маму с работы, никогда не отпускал ее одну в походы по магазинам. Когда он знал, что мы должны прийти, непременно стоял у окна и ждал. В школьные годы меня это ужасно раздражало, но в последние годы видеть его силуэт в окне было очень приятно. И, несмотря на то, что он очень беспокоился за нас, но, тем не менее, всячески помогал нам с братом в наших порой не безопасных увлечениях. Наверное, он понимал, что у него растут мужчины, и они сами должны найти себя. Только сейчас, став отцом уже больших мальчиков, я понимаю, какого внутреннего мужества, и самообладания ему требовалось, чтобы отпускать нас с братом в разные поездки и походы. Это я сейчас отдаю себе отчет в том, что многие мои походыкуда-нибудь на Кавказ или в Сибирь в те годы были просто авантюрами. И, тем не менее, отец, не показывая своего беспокойства за нас, всячески помогал со сборами, экипировкой и, конечно, финансами. И как он радовался, когда получал от нас с дороги хоть какие-то весточки. Они отдыхали с мамой в Литве, когда он, получив мою телеграмму с Байкала, бежал по улице с бутылкой шампанского и издали кричал: «Валечка, Валечка! Они живы!» Надо было видеть лицо телеграфистки, которая передавала ему телеграмму. Она считала, что передает ему похоронку, и не ожидала от него такой бурной радостной реакции. Он купил ей шоколадку. А телеграмма звучала так: «Дошли покойники все порядке Леня». Отец досконально изучил весь наш маршрут и знал, что мыс Покойники на Байкале – это точка, от которой мы должны идти через перевал в верховье Лены, строить плот для сплава.

Папа с мамой всегда очень радовались нашим с братом удачам и переживали вместе с нами все наши неурядицы. И каждый раз пытались помочь советом и делом.

Отец очень хотел внуков и был бесконечно рад, когда у него появилась внучка Катя. Отец обожал всех своих пятерых внуков так же, как и своих детей. Всегда гордился ими. Для него было чрезвычайно важно, что род Ротгольцев не прервется. Очень хотел дожить до правнуков. Не случилось.

Мама умерла от третьего инфаркта в конце октября 2004 года, спустя две недели после своего восьмидесятилетия. Умерла у меня на руках. В прямом смысле слова. Я ничего не смог сделать. «Неотложка» опоздала на двадцать минут.

Отец страшно переживал ее уход. Первые дни на него тяжело было смотреть. Мы с братом и детьми старались как можно больше быть с ним. Отец пережил маму всего на два месяца. Он скончался в конце декабря в той же комнате, где и родился, и на той же самой кровати. Ему было 83 года.

В мае 2007 года после тяжелой болезни ушел из жизни мой брат Женя. Ему было всего 57 лет.

Сейчас дом сильно изменился, как и изменились его обитатели. Очень хорошо, что в 2005 году отремонтировали его фасад. Однако балконы в первозданном виде не восстановили, а сделали какой-то дешевый новодел. Так и не восстановили главную архитектурную доминанту дома – башенку-беседку и часы. Без них дом кажется обезглавленным и неухоженным. Видно, что у дома нет настоящего Хозяина. И цвет дома был желтый, а не желто-морковный. Из шестнадцати тополей осталось только два. Двор, конечно, не рассчитан на такое количество автомобилей. Он превратился в проходной двор. Все решетки черных дворов имеют свободный проход. По дворам дома слоняются очень неприятные личности. В этом отношении Толстовский дом разительно отличается от нашего в лучшую сторону. Там перекрыты ворота, имеется охрана, машины паркуют только жители дома, нет праздношатающихся.

Очень хорошо, что брат не продал родительскую квартиру, а только перестроил и благоустроил ее. Здесь по-прежнему живет его супруга Марина и очень похожий на него сын Никита. Фамилия Ротгольц и дальше живет в этом Доме. Вот уже 95 лет.

Верхние снимки – дом сегодня (2011г.). Нижний снимок – дом до ремонта (2005г.).

Нужно заметить, что если дворовых сверстников отца – детей, родившихся после гражданской войны, было человек 40 – 50 (только парней), то в годы моего детства во дворе было 20 – 25 мальчишек, родившихся уже после войны. Сейчас во дворе дома ребятишек почти не видно. То ли у компьютеров дома сидят, то ли родители не отпускают их играть во двор. А может просто женщины перестали рожать?

Недавно я проезжал по Щербаковскому переулку и с удовольствием наблюдал, как мальчишки и девчонки стайкой запрыгивали на фундамент ограды Щербаковского садика, затем спрыгивали и, в два прыжка перескочив переулок между стоящими по краю тротуаров машинами, заскакивали на фундамент ограды Толстовского дома. И так – как белки – туда и обратно. Видимо, они играли в «кошку и собаку». Стайка, в очередной раз, проскочив между машинами, вспорхнула на Толстовскую ограду и как горох посыпалась на другую сторону переулка. Я очень медленно ехал по переулку, наблюдая эту сценку, и просто шестым чувством почувствовал, что что-то не так. Я остановил машину. В ту же секунду из-за микроавтобуса, прямо мне под левое колесо, видимо споткнувшись, выпадает белокурая девчушка. Она поднялась прямо перед капотом моей машины, отряхнулась и, вскинув подбородок, вызывающе посмотрела на меня. Мы одновременно улыбнулись друг другу, и она, тряхнув кудряшками, как ни в чем не бывало, побежала дальше за сверстниками. Жизнь дома продолжается…

Сейчас я бы не смог жить в доме. Он стал для меня неуютным и чужим. Из дома ушло главное для меня – люди, которые меня любили и помнили.

Но Дом до сих пор часто снится мне. Во снах я бегаю с друзьями по его подворотням, черным дворам, лазаю по подвалам и чердакам. Часто вижу во снах родительскую квартиру и самих родителей. Почему-то в воспоминаниях меня неумолимо тянет к этому Дому. Наверное, потому, что здесь мною были прожиты самые счастливые и бесшабашные годы моей жизни – годы моего детства, потому, что здесь нас так беззаветно любили друг друга родители. А это не забывается.